Rückblick

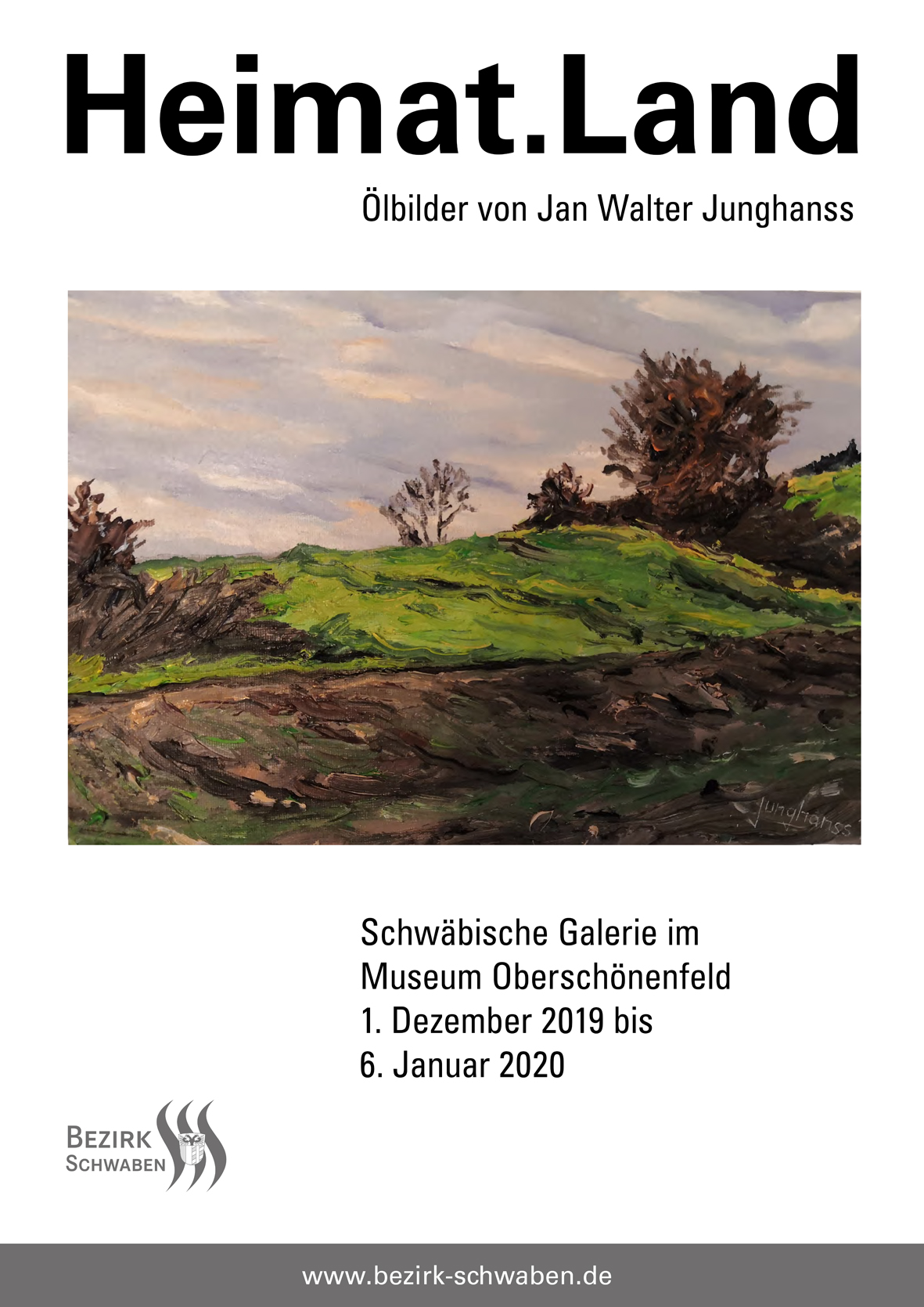

Illusion. Fotografie, Video, Malerei

1. August bis 9. November 2025, Kunstforum

Illusion ist das Gegenteil von Realität. Illusion bedeutet Täuschung und im Kontext der Ausstellung ein spielerisches Täuschen unserer Wahrnehmung. Die Werke von Karen Irmer, Gabriele Lockstaedt und Christoph Franke sind von Natureindrücken inspiriert, von Bäumen, Wald und Wasser. Ihre Gemälde und Fotografien sind subjektive Darstellungen, die nur auf den ersten Blick naturalistisch erscheinen.

Karen Irmer reist mit ihrer Kamera bevorzugt in den Norden, wo wechselnde Wetterlagen zu einer natürlichen Verunklärung der Landschaft führen. Ihre Arbeiten strahlen Ruhe und Langsamkeit aus. Zugleich beinhalten ihre Motive etwas Unheimliches, Rätselhaftes. Was ist real, was Illusion? Karen Irmer entlarvt Wahrnehmungsmuster. Fotografie und Film sind eben kein Abbild der Wirklichkeit.

Gabriele Lockstaedt lässt sich von der Natur, ihrer Atmosphäre und dem Farbspiel inspirieren. Neblig helle Landschaften wechseln sich mit grünen oder blauen Farbklängen ab. Doch was wir in ihren Gemälden als Bäume sehen, sind objektiv betrachtet vertikale Streifen. Durch ihre spezielle Technik mit Tapes, Pigmenten und Bindemitteln schafft die Künstlerin Illusionen von Wald- und Wasserlandschaften.

Christoph Franke begegnet der Natur auf eine besondere Art und Weise: Kahle Baumkronen stehen auf dem Kopf und verdeutlichen somit die netzartigen Strukturen.Um 90 Grad gedrehte, sich teilweise überlappende Fotos lassen Baumstämme als dichte horizontale Streifen erscheinen. Mit seiner Kamera fängt er auch Ausschnitte ein, wie etwa Details aus Birkenstämmen, die an asiatische Tusche-Landschaften erinnern.

Die Ausstellung „Illusion“ hinterfragt unsere Vorstellung und Wahrnehmung von Landschaft. Dabei lässt sie uns anhand von drei künstlerischen Positionen die Natur neu sehen. Inspiriert wurde sie von „Alles Fake? – Täuschend echt oder echt getäuscht“, der aktuellen Sonderausstellung des Museums Oberschönenfeld.

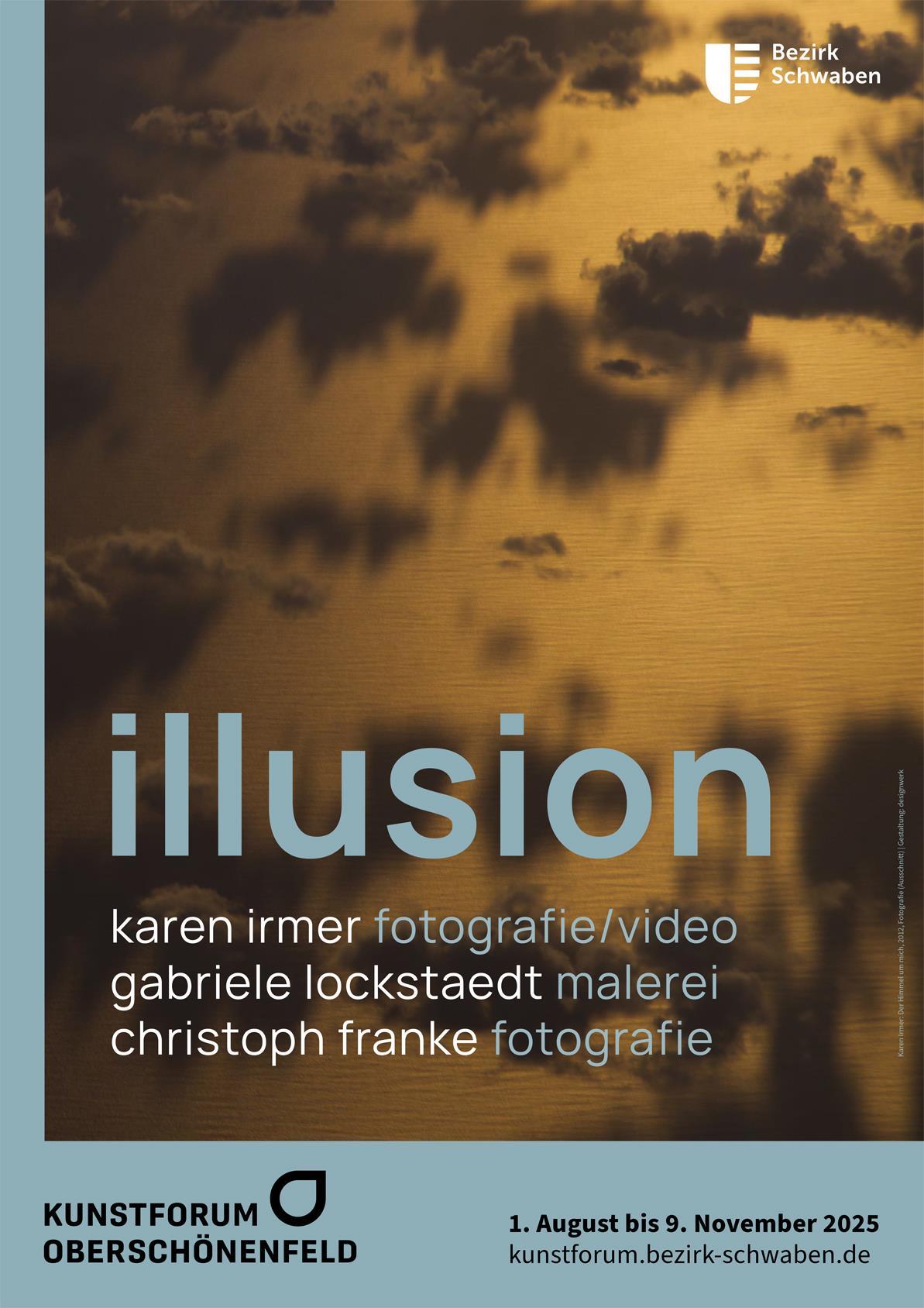

Vielfalt Papier. Zwischen Kunst und Handwerk

9. Mai bis 20. Juli 2025, Kunstforum

Schneiden, falten, perforieren, weben, schöpfen, skulptural gestalten – die Möglichkeiten der Papiergestaltung scheinen unbegrenzt. Die Ausstellung zeigt unterschiedlichste Arbeiten von sieben ausgewählten Künstlerinnen. Gemeinsam ist ihnen die intensive Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten des Papiers und die Vielgestaltigkeit des sinnlichen Materials.

Von Burga Endhardt sind großformatige Graphit-Zeichnungen auf Transparentpapier aus der Werkreihe Gewand zu sehen. Ihre metallisch wirkenden Oberflächen treten in Dialog mit den farbigen Papierarbeiten von Maria Verburg. Sie verwendet für ihre Preziosen unterschiedlichste Materialien wie historisches Bütten oder eigene Kleisterpapiere.

Von ornamentalem Reiz zeigen sich die plastischen Buchobjekte von Helene Tschacher, die aus Buchabschnitten ungewöhnliche Reliefbilder gestaltet.

Dorothea Reese-Heim fasziniert mit Arbeiten aus der Papierfaser „Kozo“, die aus dem Rindenbast des japanischen Maulbeerbaums gewonnen wird. Ihre Plastiken bilden einen spannenden Kontrast zu den feinen Geweben von Maja Vogl. Ausgangsmaterial sind hier Papierfäden aus „Abaká“, die sie in sogenannter Ikat-Technik einfärbt. Ihre gewebten Schals wirken wie große Bilder.

Andrea Viebach variiert nicht nur das Papierschöpfen mit Leinenfaden, sie formt auch große, hauchdünne, teilweise doppelwandige Schalen. Innen zeigen sie abstrahierte Fotografien von Bäumen, die sich beim Umschreiten perspektivisch verändern.

Äußerst berührend ist eine Origami-Installation der japanischen Künstlerin Kyoko Takeuchi. Unzählige kleine gefaltete Schuhpaare gruppieren sich um ein Zeitungsfoto, das eine zerstörte Schule in der Ukraine zeigt. Die Schuhe erinnern an die Menschen, die gehen mussten.

Das vielfältige Material Papier lädt zum Staunen ein. Die Ausstellung lässt dabei die Grenzen zwischen bildender Kunst, Kunsthandwerk und Design fließend werden und trägt damit auch zu einer wachsenden Akzeptanz zwischen den Disziplinen bei.

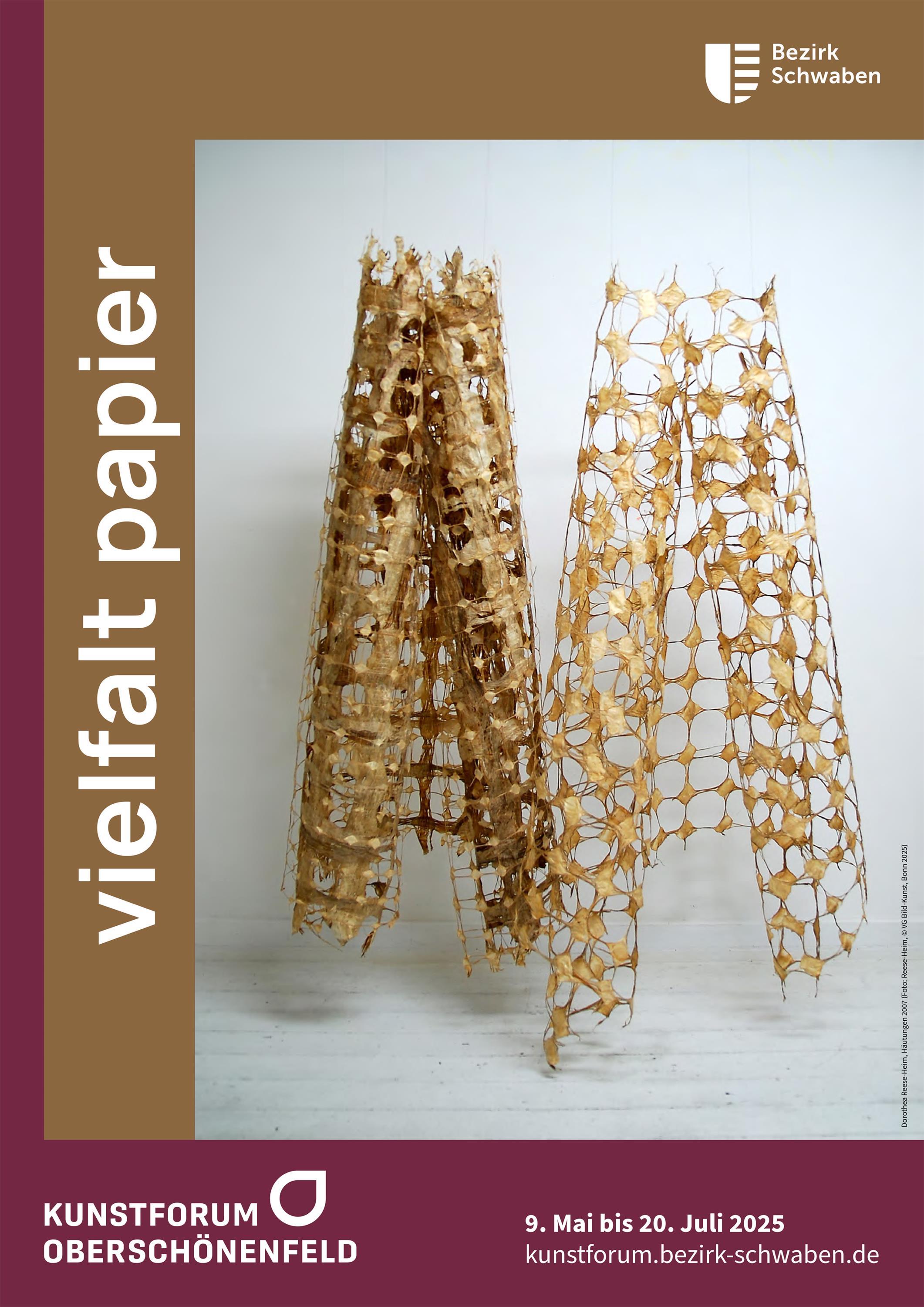

Katharina Schellenberger. Innenleben

16. Februar bis 27. April 2025, Kunstforum

Im Zentrum der Ausstellung stehen neuere Gemälde auf Leinwand aus Katharina Schellenbergers Serie „Innenleben“. Gesichter und fantastische Mischwesen sind in einen vielschichtigen Kosmos aus Farben und abstrakten Formen eingebunden. Die Bilder erscheinen ambivalent, mal märchenhaft poetisch, mal bedrohlich wie ein Alptraum. Die Motive der großformatigen Leinwände treten in Dialog mit Papierarbeiten, Objekten und einer Videoarbeit.

Katharina Schellenberger gibt ihren Gemälden keine Titel und lässt so den Assoziationen der Betrachtenden freien Lauf – eine Freiheit, die sie sich auch beim Malen und Gestalten bewahrt.

Ihre Kompositionen entstehen im Malprozess. Abstrakte Formen und Figuren überlagern sich wie Bilder in einem Traum. Aus einer zunächst ungegenständlich angelegten Malerei entwickelt die Künstlerin ihre Motive. Sie entstehen aus dem Verborgenen, unbewusst inspiriert von ihrer Umgebung, im ständigen Austausch mit der Malerei.

Seit langem sammelt die Künstlerin historische Porzellanpüppchen und -köpfe und gestaltet sie seit 2021 zu Objekten. Motive aus den Bildern, wie die puppenhaften Gesichter oder die spielzeugartigen Geschöpfe, finden sich in den plastischen Collagen wieder. Diese Assemblagen stellen kleine Kunstkammerstücke dar, die mit ihrem Humor und durch ihre Zerbrechlichkeit berühren.

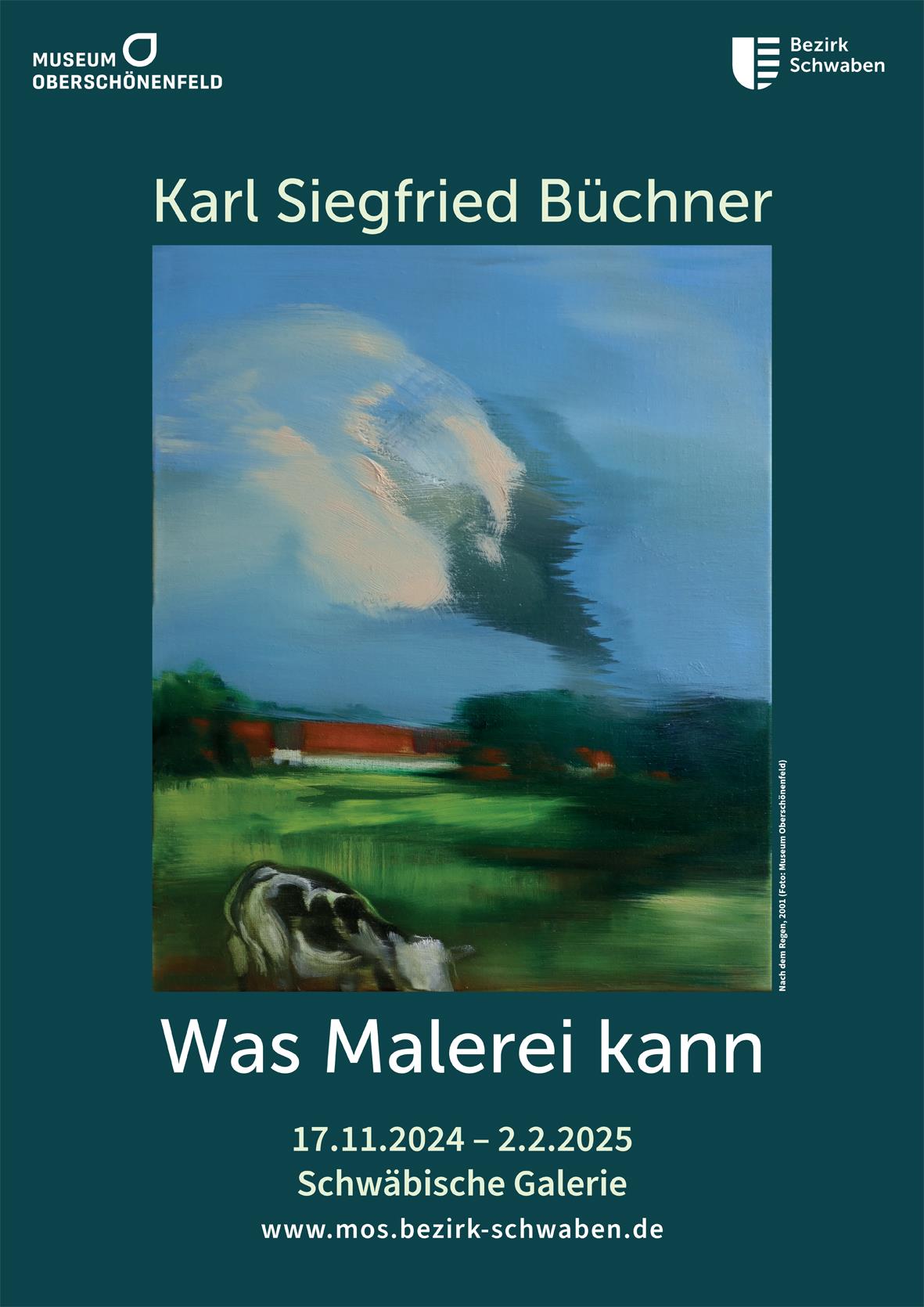

Karl Siegfried Büchner. Was Malerei kann

17. November 2024 bis 2. Februar 2025, Kunstforum Oberschönenfeld

Karl Siegfried Büchner (1936 – 2009) suchte zeitlebens nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten in der Malerei. In den 1960er-Jahren wurde die Landschaft zu seinem bevorzugten Sujet. Dabei ging es ihm nicht um ihr Abbild, sondern um Landschaft als Experimentierfeld.

Charakteristisch für sein Werk wurde das Erforschen eines Motivs in „Testreihen“, wie er selbst sagte. Dabei spürte er sein Leben lang der Frage nach „was Malerei kann“. In diesem Kontext erprobte er stilistische Variationen sowie unterschiedliche Farbklänge und ging kompositorischen Fragen nach.

Die Ausstellung gibt anhand ausgewählter Werkgruppen einen Einblick in die Vielfalt seines malerischen Schaffens. Neben großformatigen Gemälden aus der Werkreihe „Amerikanische Landschaften“ ist eine Auswahl seiner Bierdorf-Bilder zu sehen. Rund zwölf Jahre lebte er in dem Weiler am Ammersee. Hier entstand die umfangreichste Serie seines Gesamtwerks.

In einer weiteren Motivgruppe erforschte Karl Siegfried Büchner das Element Wasser. Den Maler faszinierten Schatten, Reflexe und Spiegelungen ebenso wie die changierende Farbigkeit, die er abstrakt weiterdachte. Diese Bilder befinden sich in Privatsammlungen und sind daher selten öffentlich zu sehen.

Ergänzt werden die drei Werkgruppen durch Selbstbildnisse, in denen er sich selbstkritisch mit seiner Rolle als Maler auseinandersetzte.

Karl Siegfried Büchner. Was Malerei kann

17. November 2024 bis 2. Februar 2025, Kunstforum

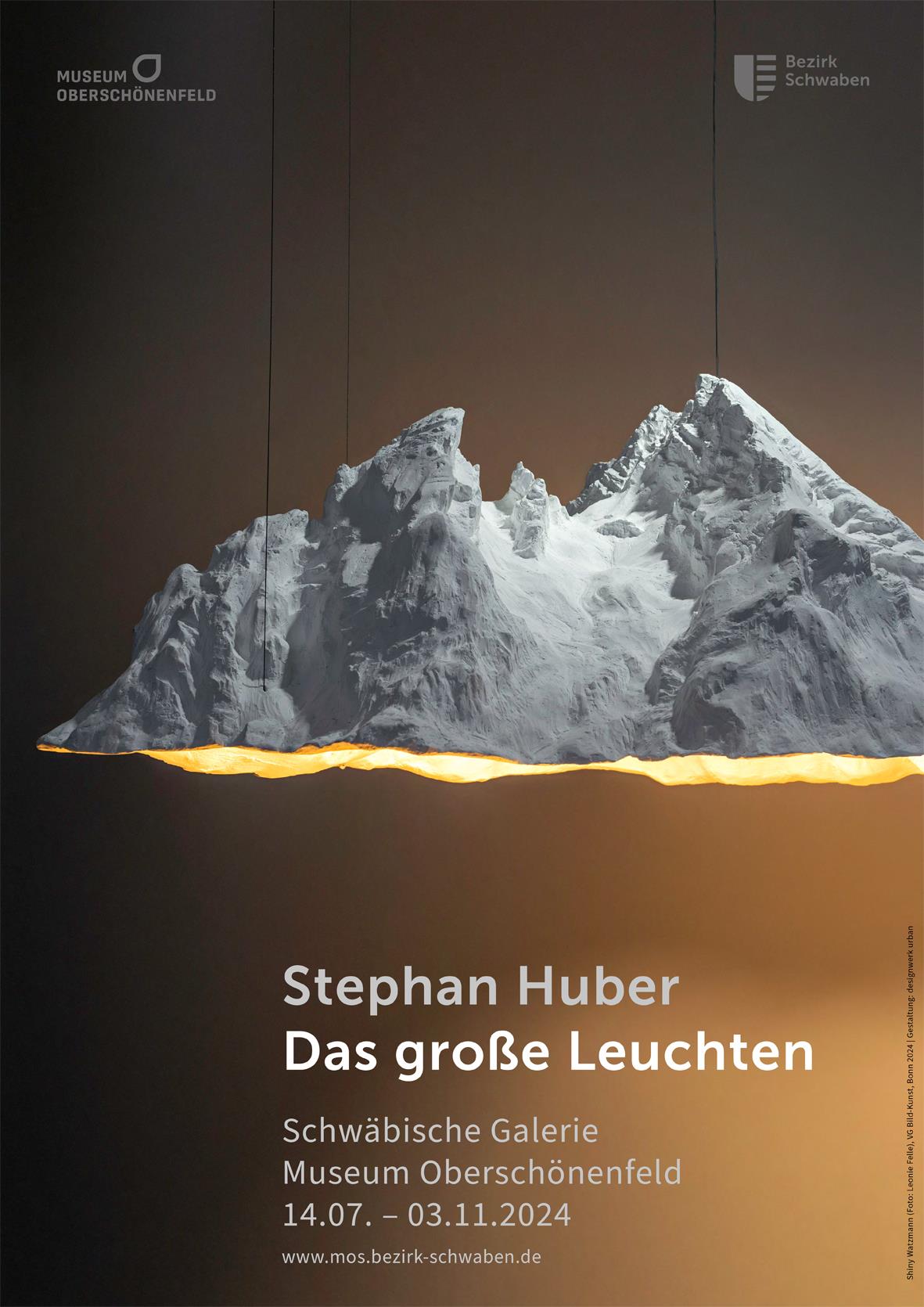

Stephan Huber. Das große Leuchten

14. Juli bis 3. November 2024, Kunstforum

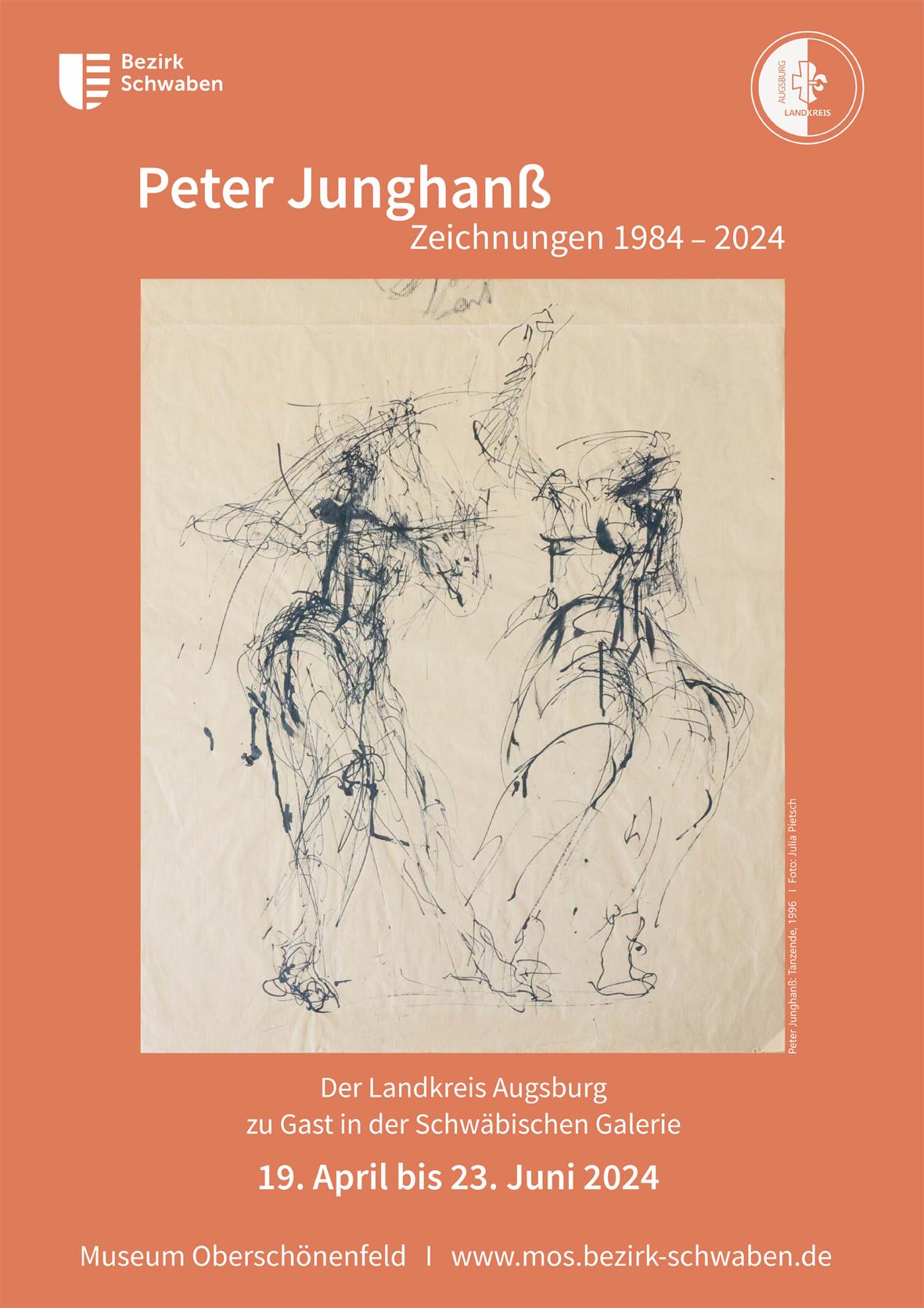

Peter Junghanß. Zeichnungen 1984 – 2024

19. April bis 23. Juni 2024, Kunstforum

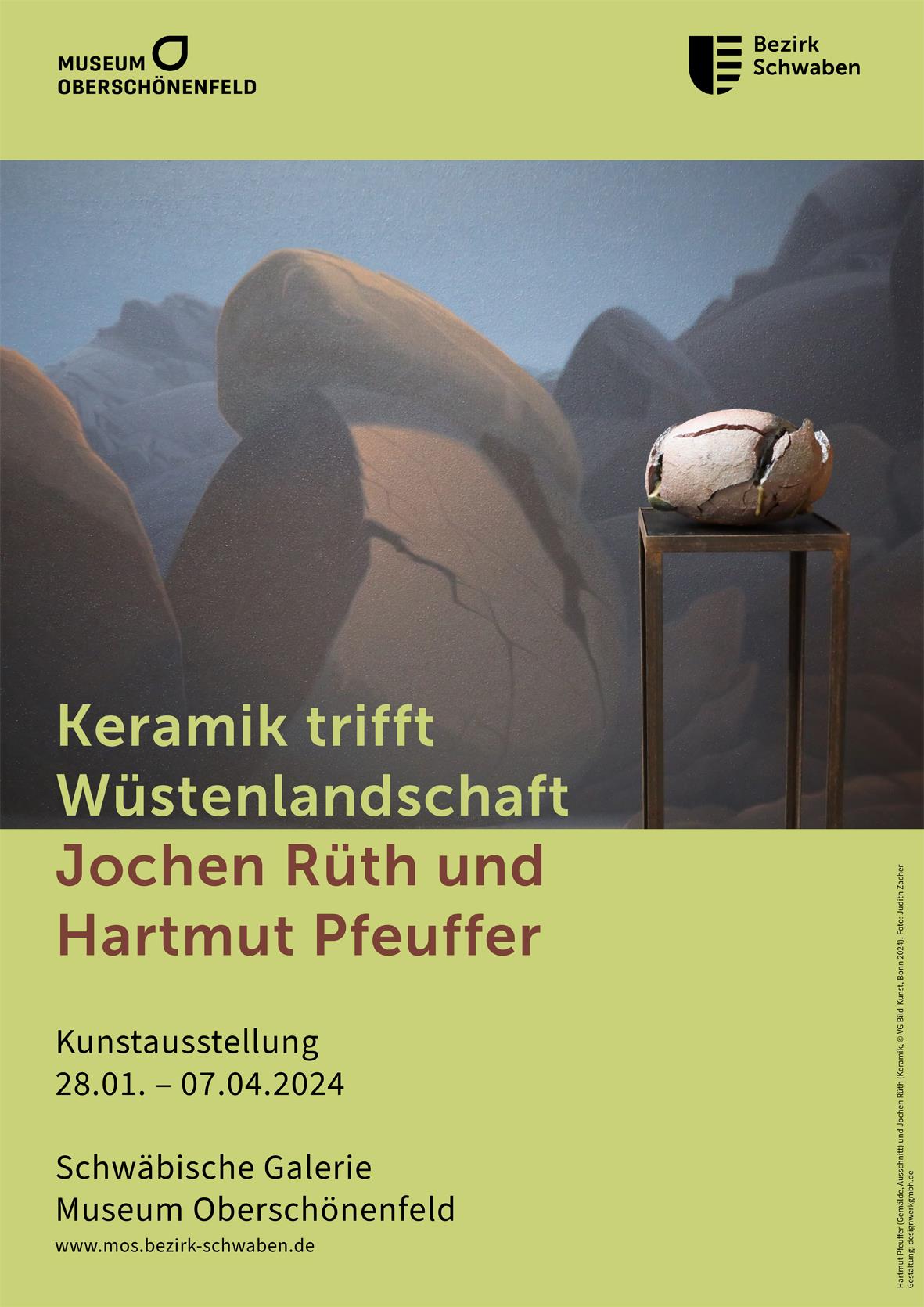

Keramik trifft Wüstenlandschaft. Jochen Rüth und Hartmut Pfeuffer

28. Januar bis 7. April 2024, Kunstforum

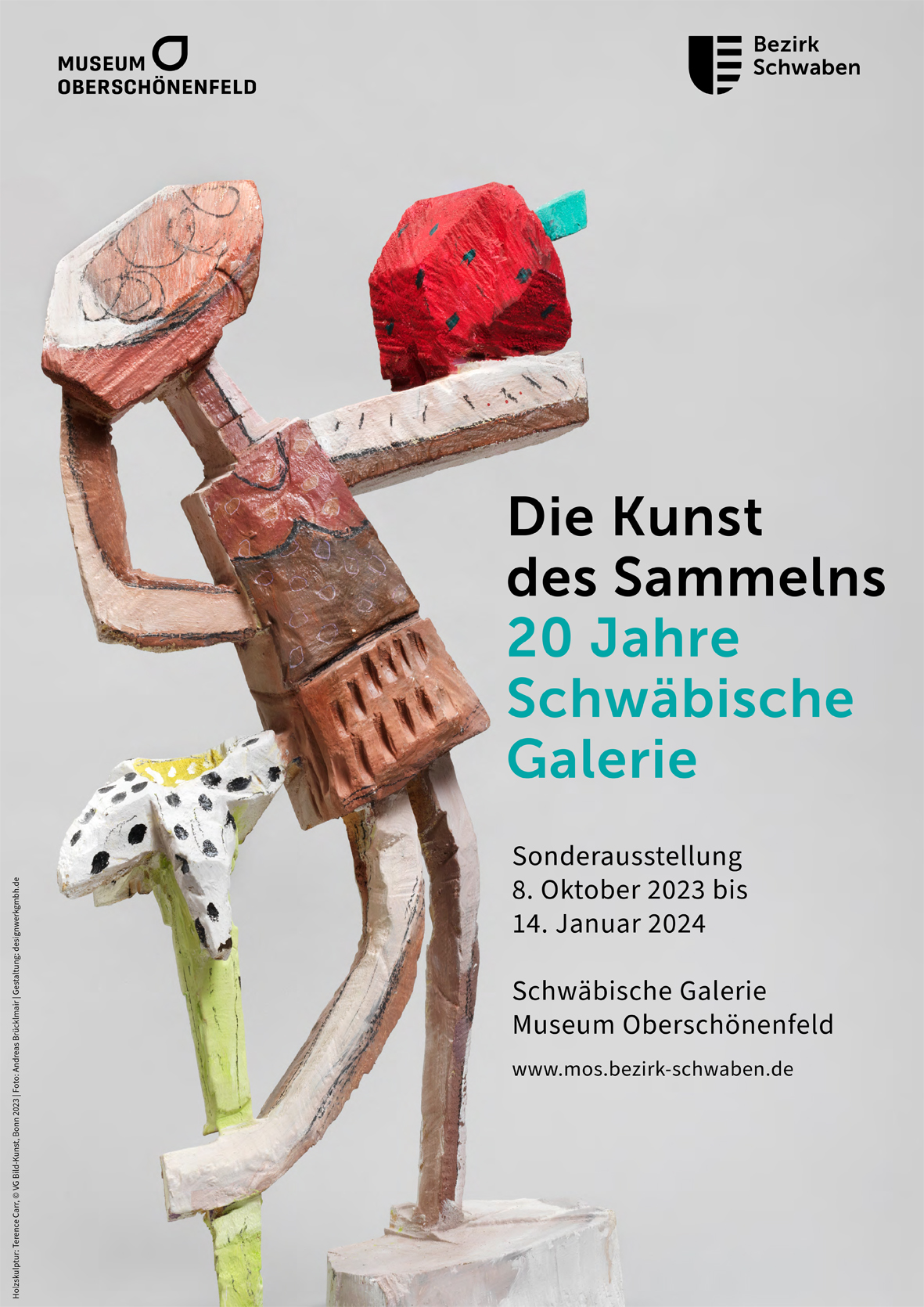

Die Kunst des Sammelns. 20 Jahre Schwäbische Galerie

8. Oktober 2023 bis 14. Januar 2024, Kunstforum

Die Kunst des Sammelns. 20 Jahre Schwäbische Galerie

8. Oktober 2023 bis 14. Januar 2024

Buntes Schwaben. Kunstausstellung zum 70. Geburtstag des Bezirks Schwaben

21. Juli bis 24. September 2023

Am Horizont Utopia –

Erika Kassnel-Henneberg und Andrea Sandner.

Kunstpreisträgerinnen des Landkreises Augsburg

12. Mai bis 2. Juli 2023

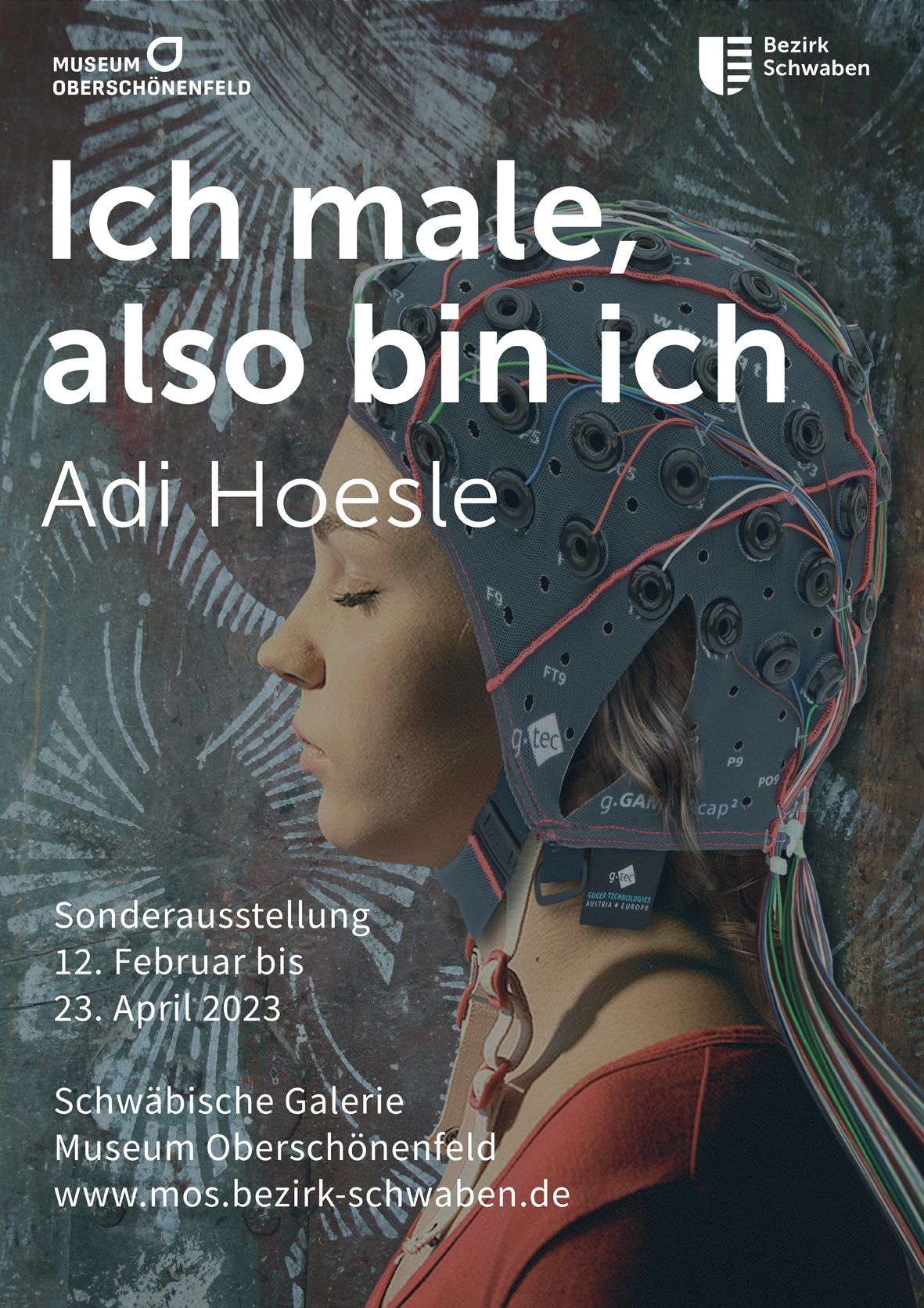

Ich male, also bin ich. Adi Hoesle

12. Februar bis 23. April 2023

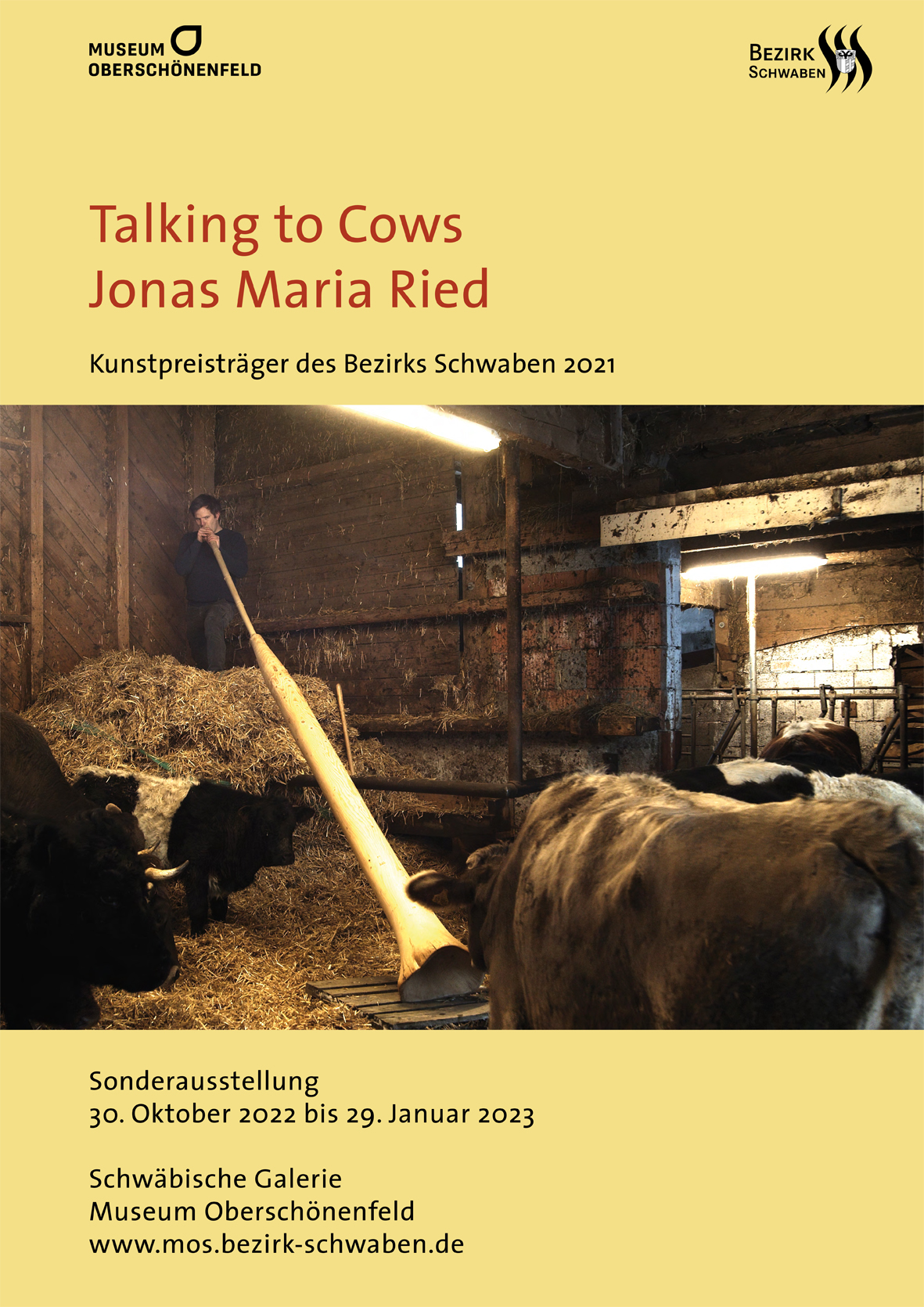

Talking to Cows. Jonas Maria Ried

Kunstpreisträger des Bezirks Schwaben 2021

30. Oktober 2022 bis 29. Januar 2023

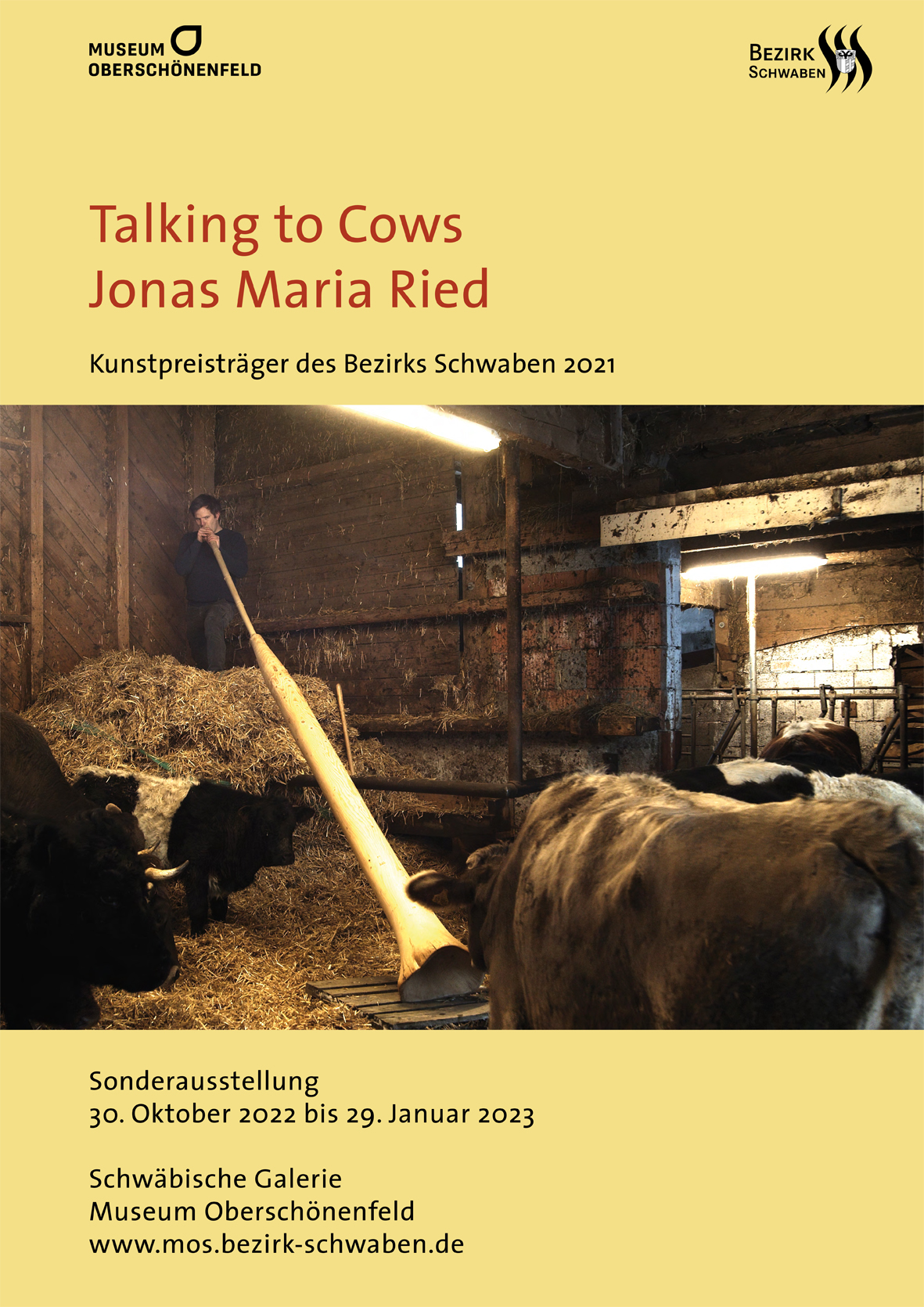

Talking to Cows. Jonas Maria Ried

Kunstpreisträger des Bezirks Schwaben 2021

30. Oktober 2022 bis 29. Januar 2023

Gedankenpflücken. Arbeiten von Elisabeth Bader, Ricarda Wallhäuser und Stefan Winkler

24. Juli bis 16. Oktober 2022

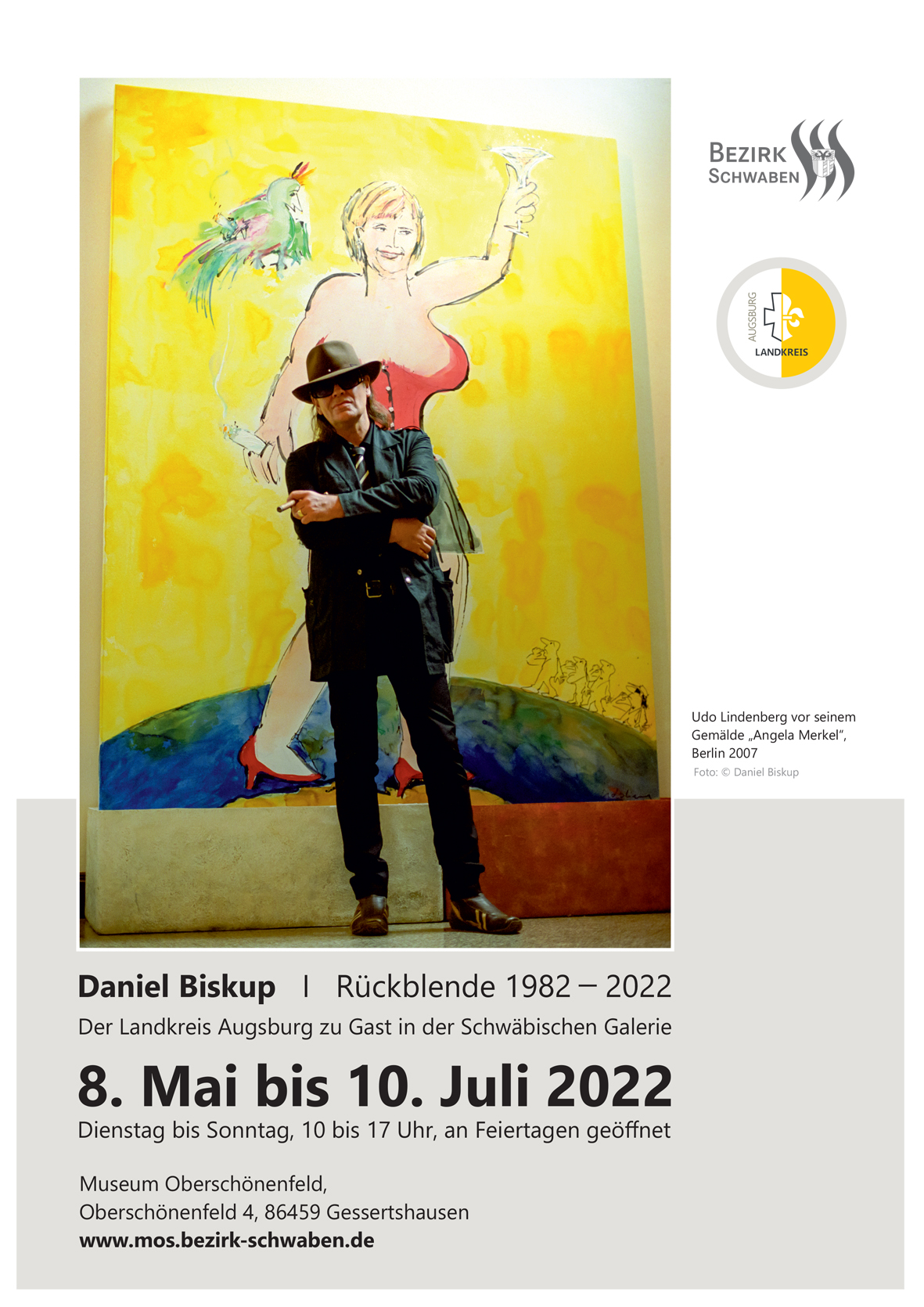

Daniel Biskup. Rückblende 1982-2022.

Der Landkreis Augsburg zu Gast in der Schwäbischen Galerie

8. Mai bis 10. Juli 2022

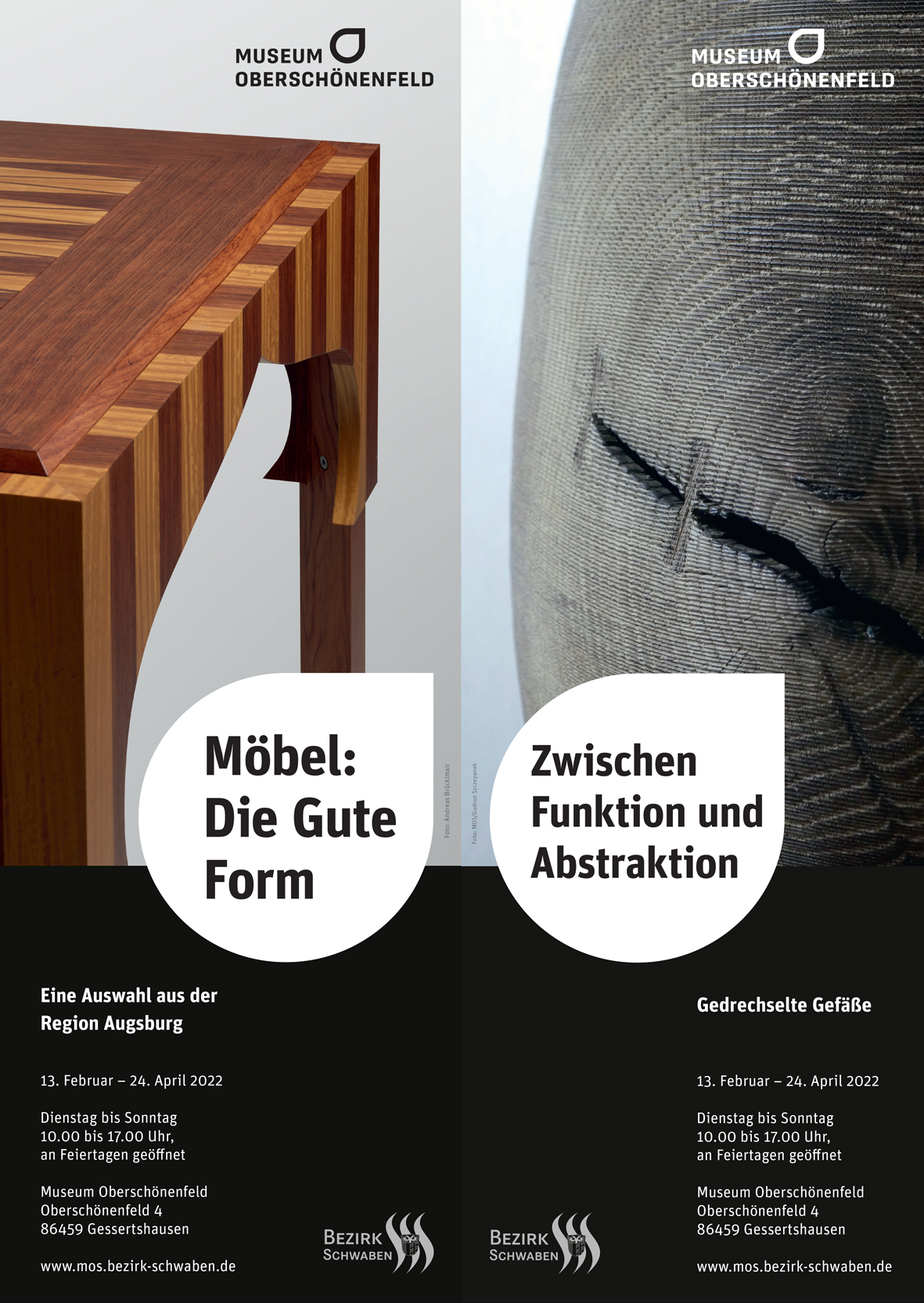

Möbel: Die Gute Form. Eine Auswahl aus der Region Augsburg

13. Februar bis 24. April 2022

Zwischen Funktion und Abstraktion. Gedrechselte Gefäße

13. Februar bis 24. April 2022

Möbel

Gedrechselte Gefäße

Schichtung und Raum. Christian Hörl

Kunstpreisträger des Bezirks Schwaben 2019

14. November 2021 bis 30. Januar 2022

Schichtung und Raum. Christian Hörl

Kunstpreisträger des Bezirks Schwaben 2019

14. November 2021 bis 30. Januar 2022

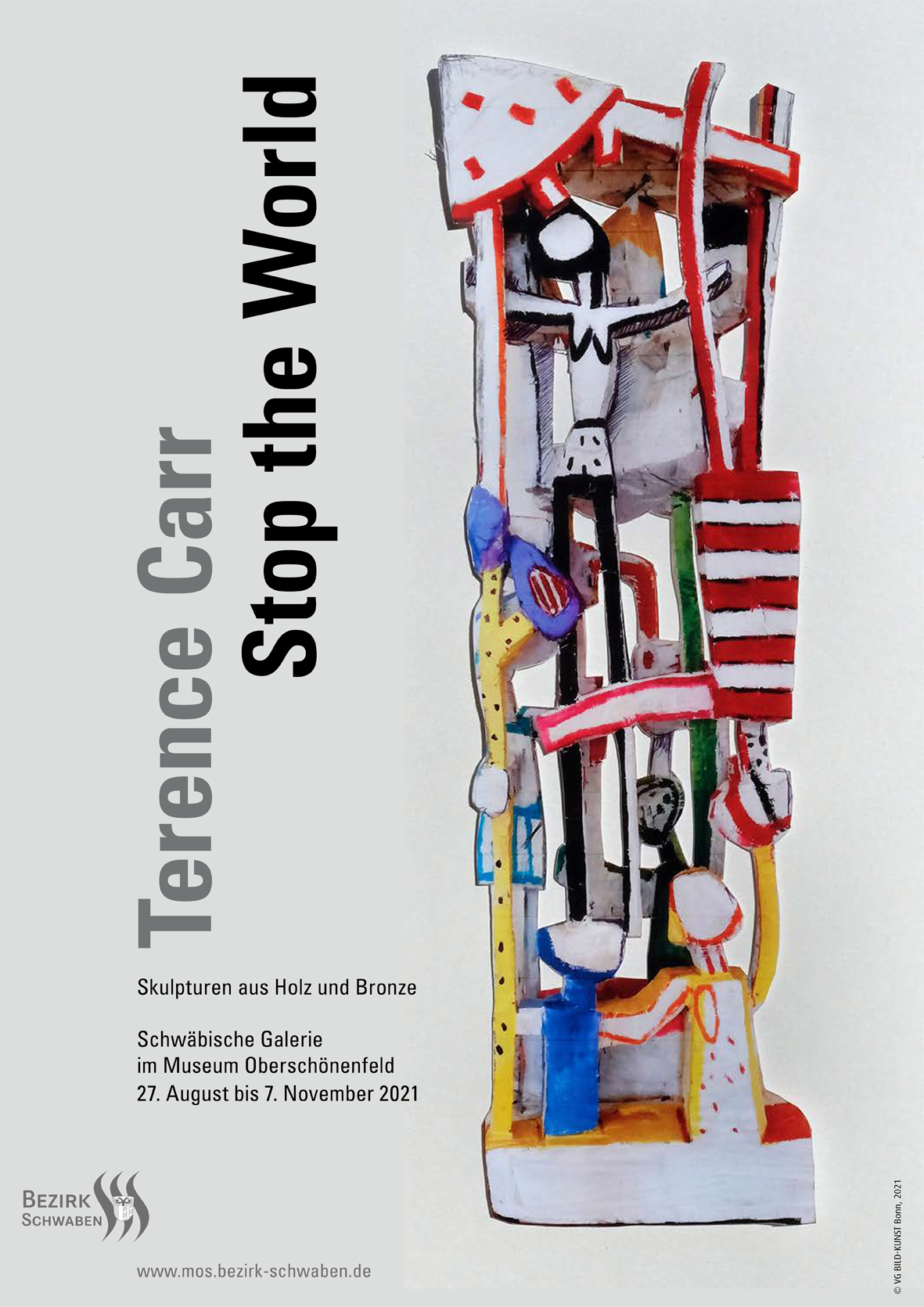

Stop the World. Terence Carr - Skulpturen aus Holz und Bronce

27. August bis 7. November 2021

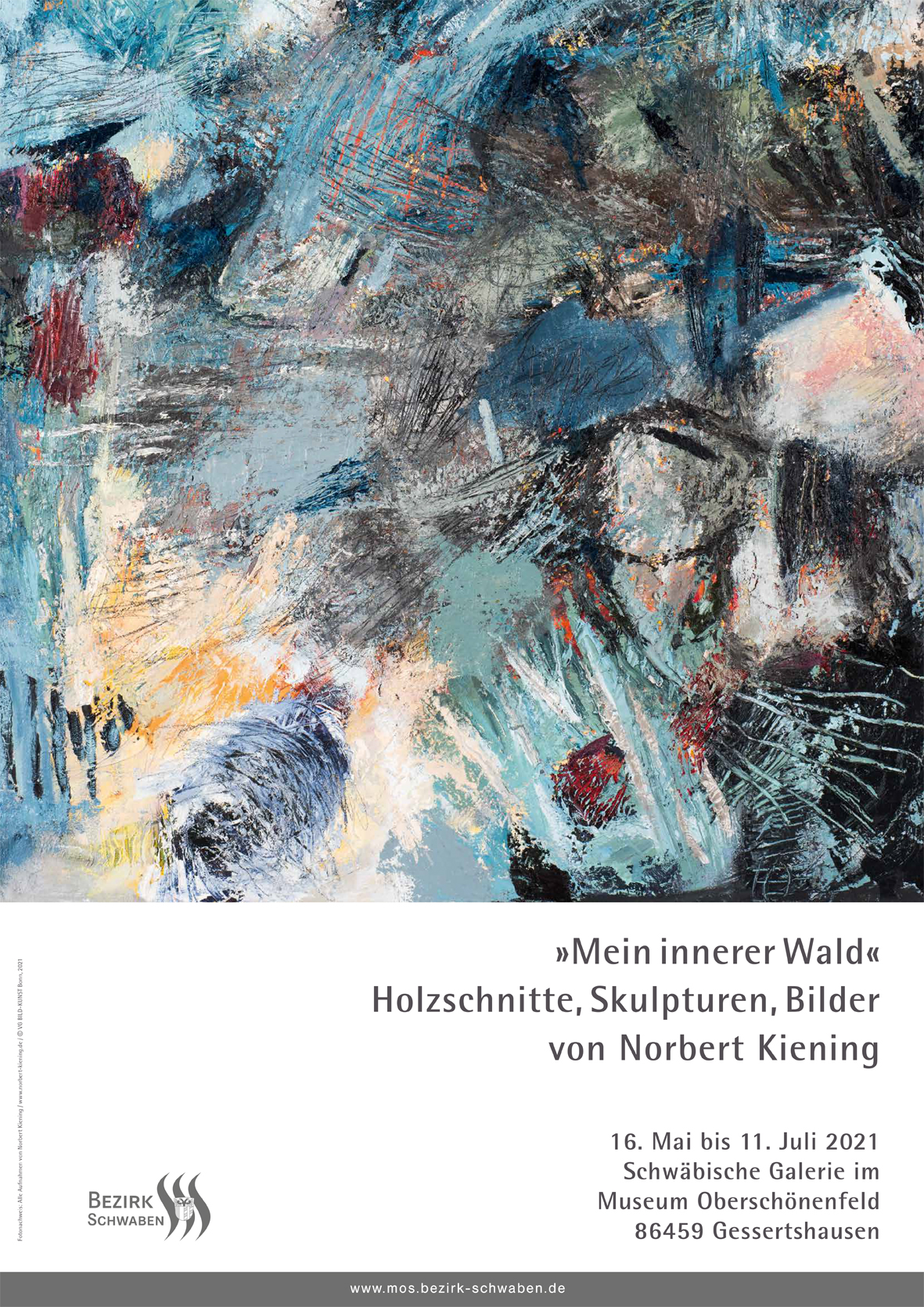

»Mein innerer Wald«. Holzschnitte, Skulpturen und Bilder von Norbert Kiening

ab 13. Juni bis 15. August 2021

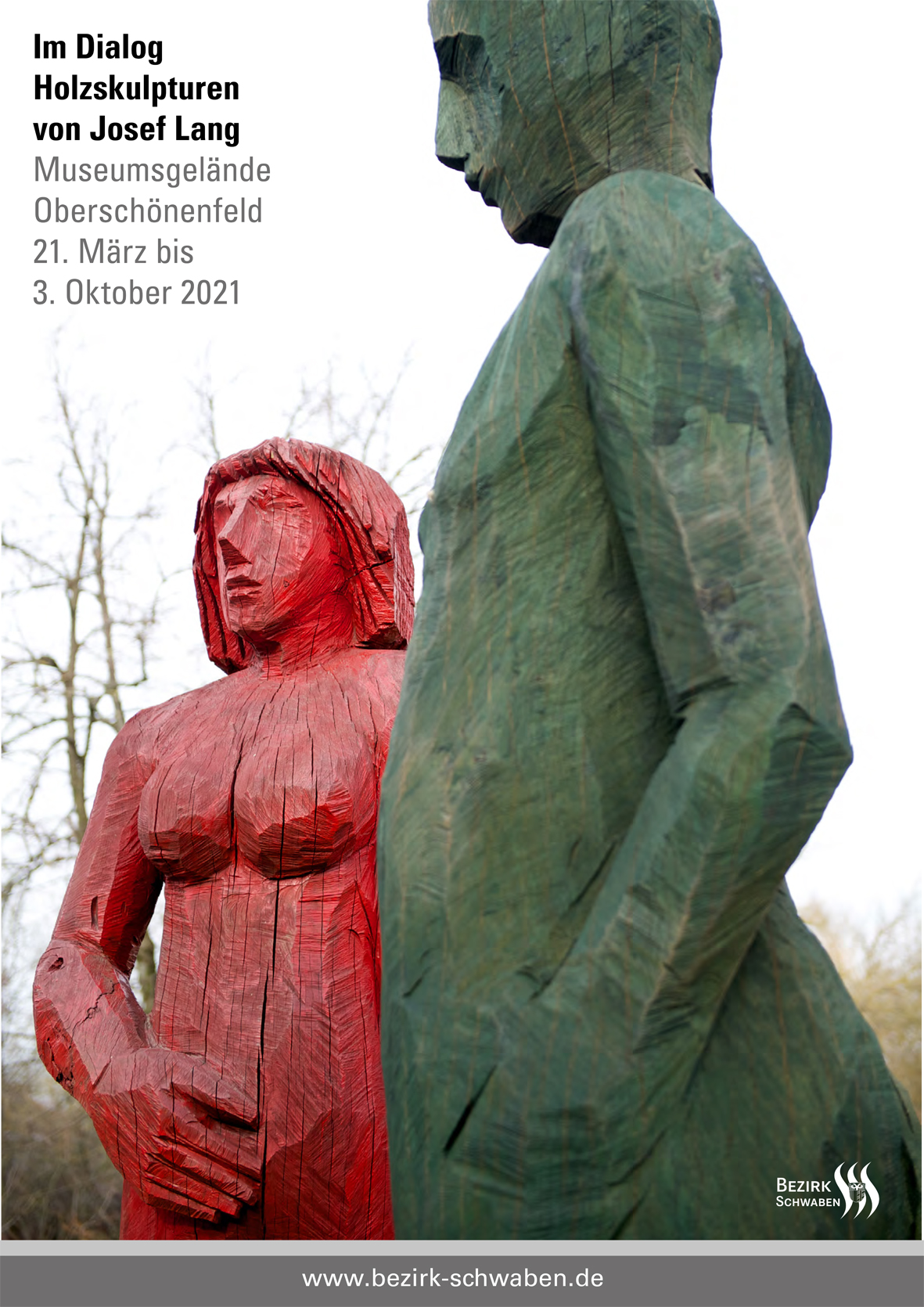

Im Dialog. Holzskulpturen von Josef Lang

21. März bis 7. November2021

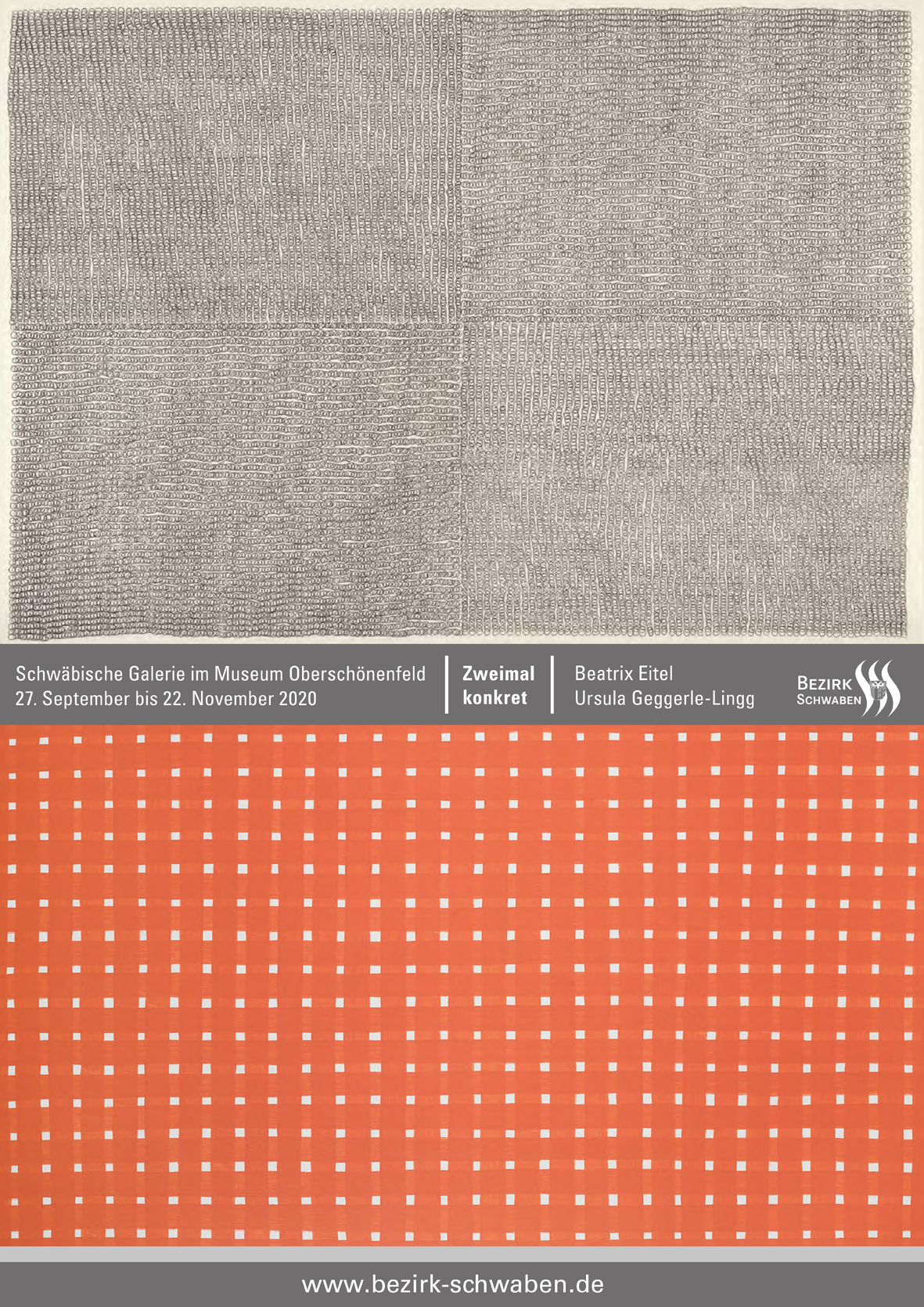

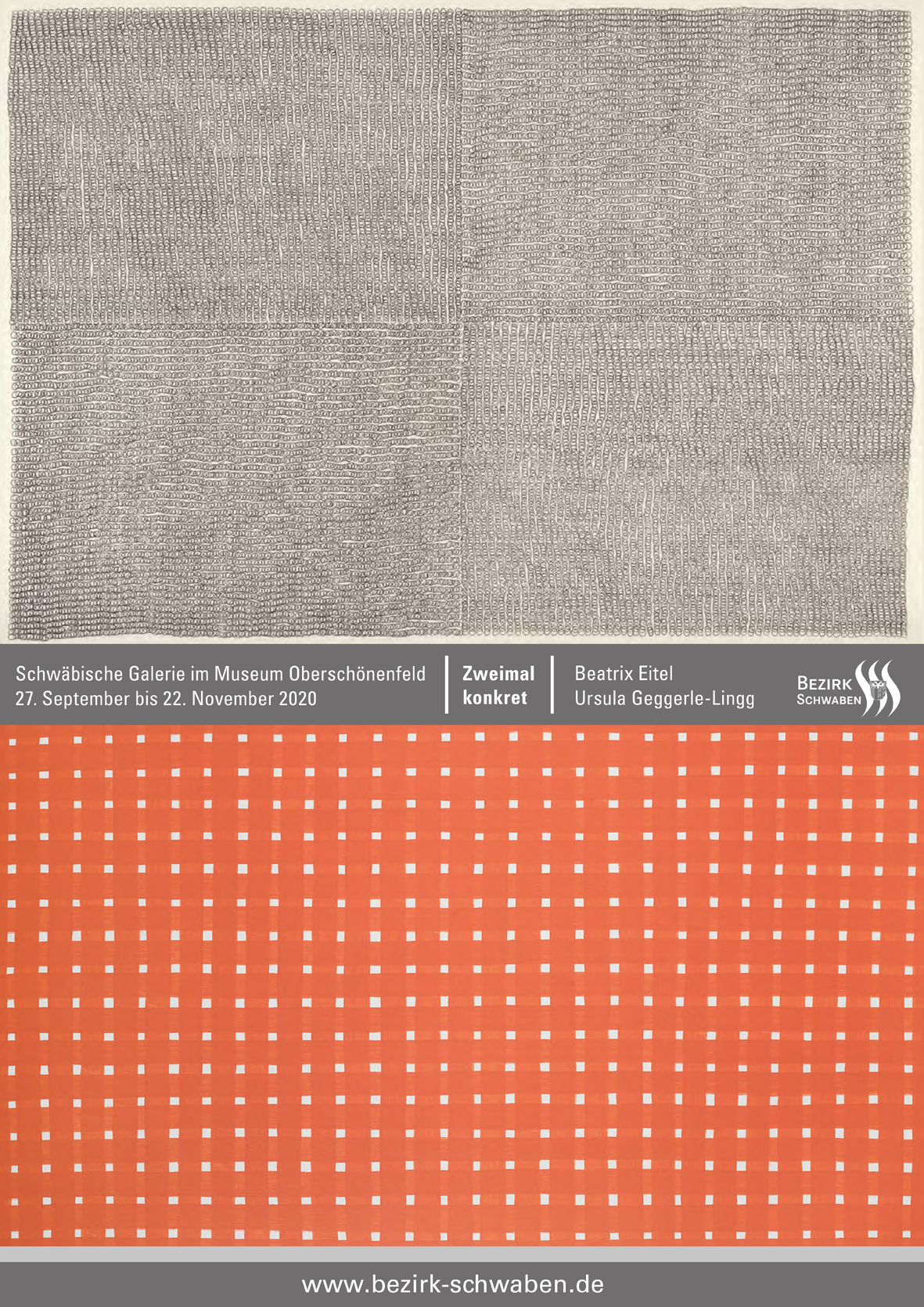

Zweimal konkret. Beatrix Eitel und Ursula Geggerle-Lingg

27. September 2020 bis 14. Februar 2021

Zweimal konkret. Beatrix Eitel und Ursula Geggerle-Lingg

27. September 2020 bis 14. Februar 2021

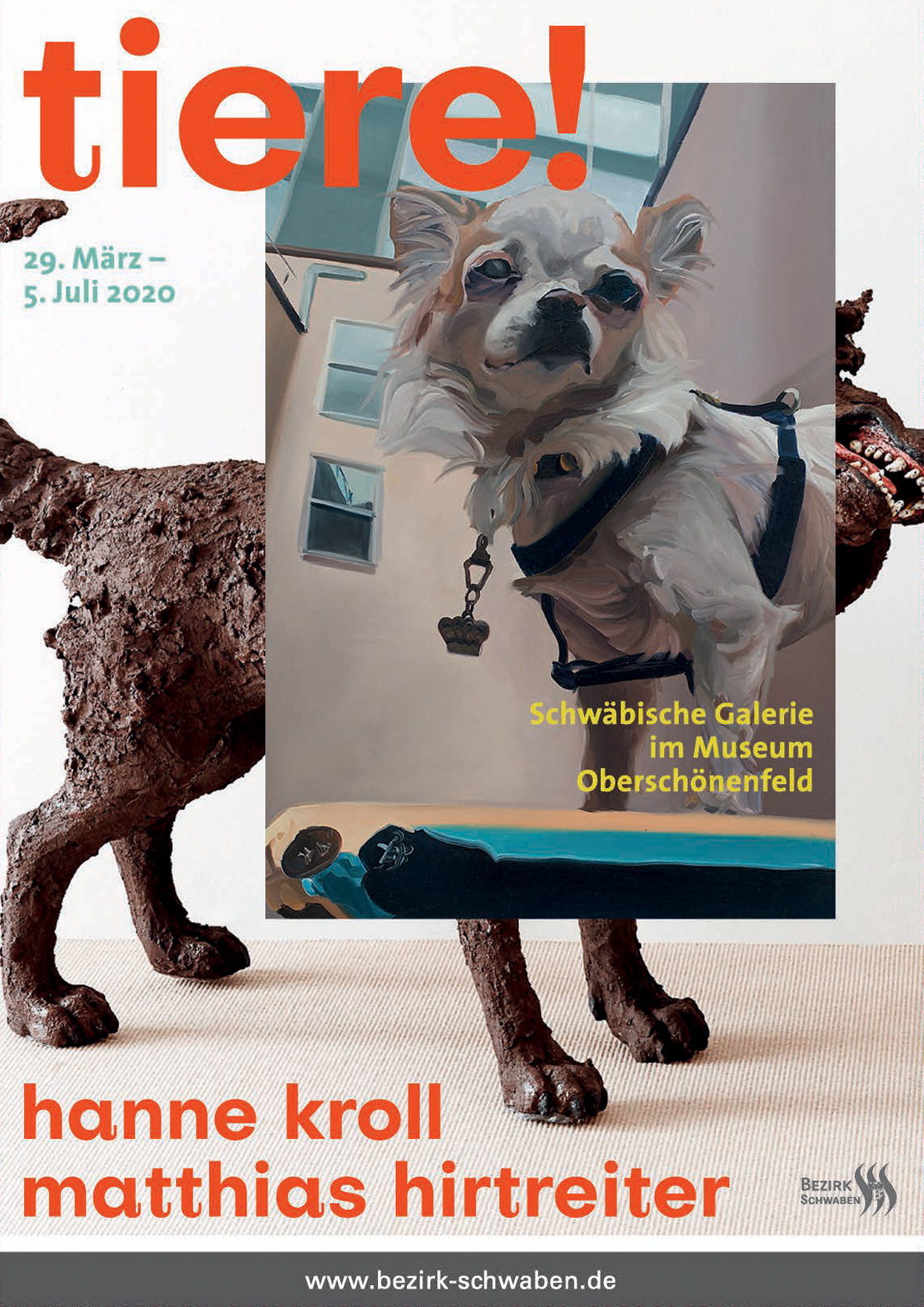

Tiere! Hanne Kroll und Matthias Hirtreiter

ab 29. März bis 13. September 2020

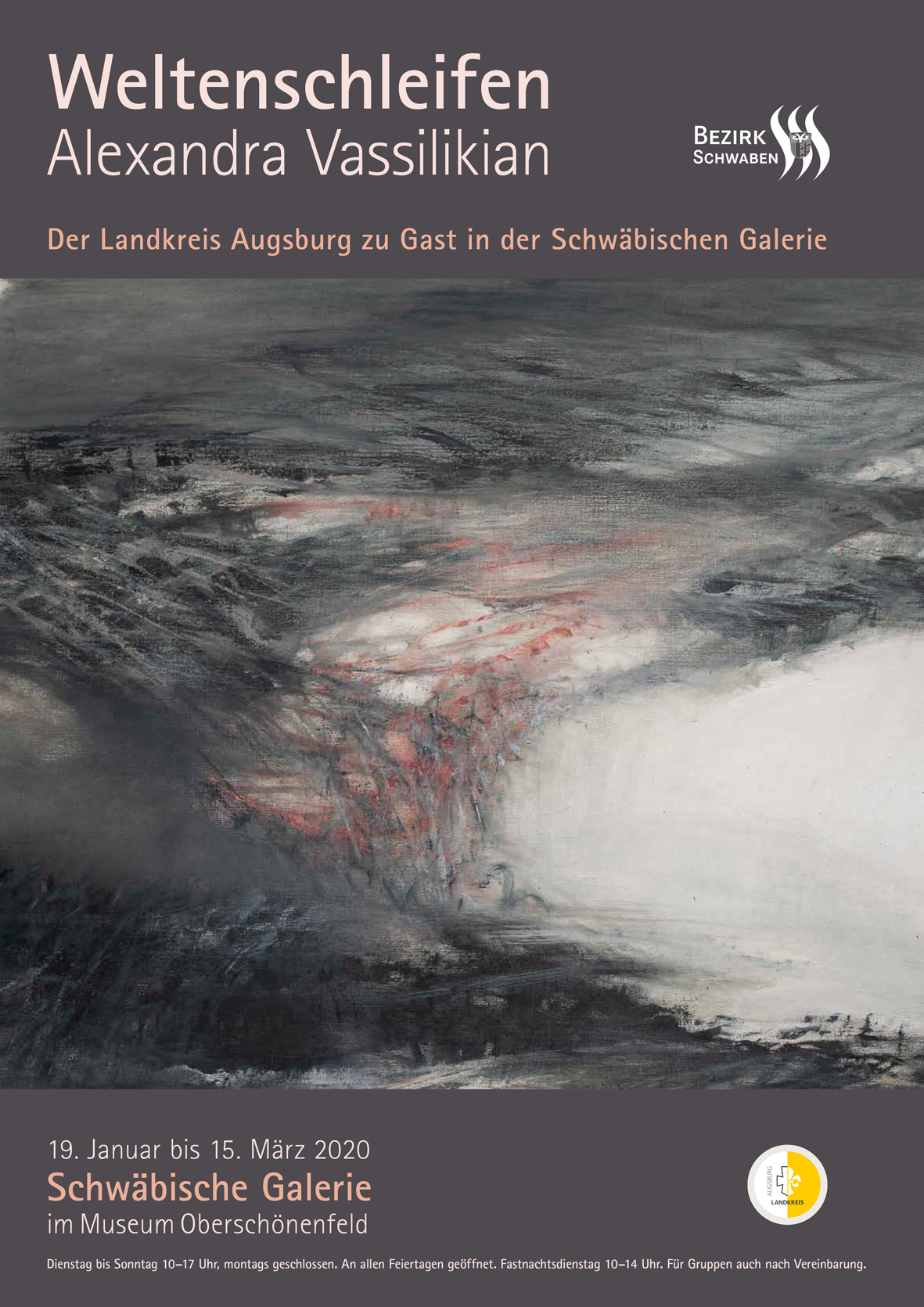

Weltenschleifen. Alexandra Vassilikian

Der Landkreis Augsburg zu Gast in der Schwäbischen Galerie

19. Januar bis 15. März 2020

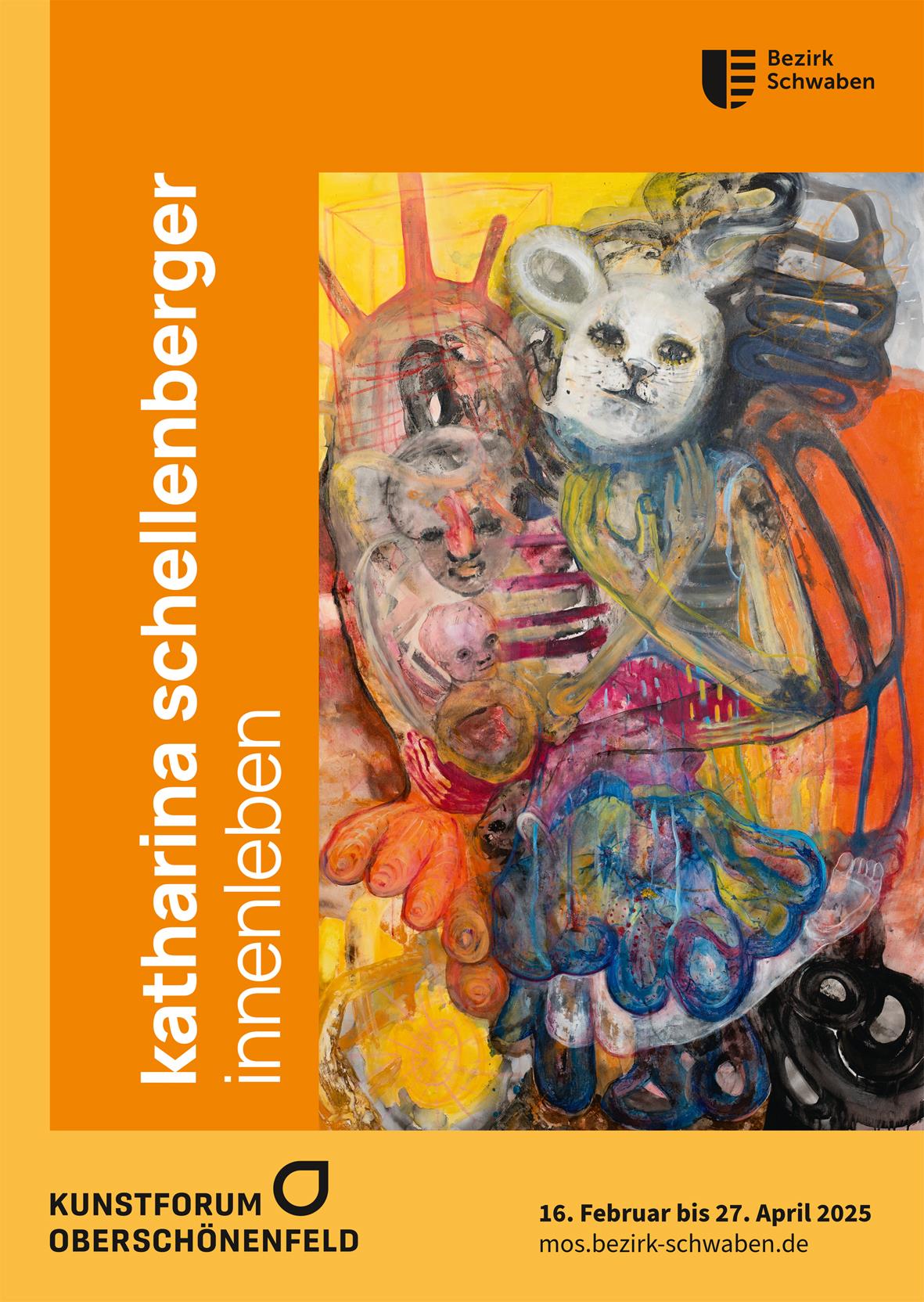

Heimat.Land - Ölbilder von Jan Walter Junghanss

1. Dezember 2019 bis 6. Januar 2020